[Fine dello scorso decennio] Uso e abitudine delle formazioni nazionali statunitensi, sia esse di Fed Cup o di Davis Cup, è aggregare in talune occasioni alcune delle stelle più promettenti, preferibilmente primi turni, affinché, respirando l’aria di una competizione importante e vivendo e allenandosi per alcuni giorni a fianco di connazionali di un certo livello, possano abbreviare quello che stanno vivendo, l’apprendistato per essere loro i futuri portabandiera “a stelle e strisce”. Non un caso, quindi, che nel marzo del 2015, Jim Courier abbia chiesto a Frances Tiafoe e Stefan Kozlov di seguire il team nella sfortunata trasferta di Glasgow, dando il la ad un simpatico siparietto, a margine della loro presentazione

Non erano i primi: nel 2008, a seguire il quartetto formato da Lindsay Davenport, Ashley Harkleroad, Laura Granville e Lisa Raymond, e capitanato da Zina Garrison, furono due ragazzine tra le più promettenti dell’intera nazione, Christina McHale, nata nel New Jersey ma cresciuta ad Hong Kong e con madre cubana, e Julia Boserup, che invece vanta entrambi i genitori danesi, ma è nata e cresciuta in California. Le due, definite “future Fed Cupper”, ebbero il compito di stilare un diario in cui sottolineavano e lasciavano emergere le emozioni che due giovani vivevano trovandosi a contatto con professioniste di questo sport. Soprattutto per una delle due, l’emozione era particolare: per Julia Boserup, che in quegli anni si allenava in uno dei centri federali in Florida, avere la possibilità di vestire, seppur in fieri, la maglia statunitense, corrispondeva ad un doppio sogno, poiché, per la prima volta nella storia, la nazionale del Nord-America aveva scelto di giocare nel sud della California – più precisamente a La Jolla, non distante da San Diego, per sfidare la Germania outdoor – che era la porzione di Confederazione da cui proveniva (in verità da Santa Monica, pochi chilometri a nord).

[Fine Anni 70]Prima dell’avvento di Pete Sampras, e poi successivamente di Roger Federer e Rafael Nadal, il tennista ad essersi aggiudicato, nella storia, più titoli del Grande Slam in singolare era l’australiano Roy Emerson, che probabilmente non verrà mai ricordato come il giocatore più forte della sua epoca, poiché buona parte dei suoi trionfi erano giunti nel periodo in cui i professionisti erano stati interdetti dalla possibilità di partecipare ai tornei Slam. Roy raggiunse così quota 12 titoli e, girato il mondo in lungo ed in largo per prendere parte alle manifestazioni, scelse di non proseguire la proprio routine quotidiana nel paesino di Blackbutt, nel Queensland, bensì pose la sua residenza a Los Angeles, dalla parti di Newport Beach, dove fece crescere la sua famiglia, tra cui il figlio Antony, che sarebbe diventato un professionista, pur senza grossi risultati. Roy avrebbe continuato a calcare i campi ben oltre i 45 anni, ma non lasciò nulla d’intentato mentre definiva il tipo di educazione da impartire al figlio, che a 14 anni venne iscritto alla Corona del Mar High School.

Oltre ai libri, si trattava del miglior team tennistico-scolastico, che poteva ambire ad ottenere grandi risultati, soprattutto quando Roy propose ad un amico, conosciuto sul circuito, di fare lo stesso col proprio figlio, coetaneo del suo. Questo suo ex-collega, con cui aveva stretto amicizia qualche anno prima, quando entrambi stavano in Australia, diede riprova di quanto fosse un tipo particolare e bizzarro, perché inizialmente sembrò accettare di buon grado, con tanto di benedizione del figlio, ma poi, all’ultimo si tirò indietro. Perché sì, il figlio alla fine accettò di iscriversi a quella scuola, ma non ad unirsi al team di tennis. Una scelta particolare, ma quando si ha a che fare con gli Ulrich, la famiglia Ulrich, di Gentofte, Danimarca, rimanere stupiti è una situazione all’ordine del giorno.

[Anni ’50-‘60] Il telefilm Mad Men tratta il mondo delle agenzie pubblicitarie di New York nel corso degli anni ’60. Il nome, Mad, è un gioco di parole, perché oltre che follemente creativi e dallo stile di vita perlopiù dissipato. i protagonisti della serie si recavano a lavoro sulla Madison (da cui Mad) Avenue, la via appunto contraddistinta dalla presenza delle maggiori aziende del settore. Vero in parte, perché alcuni dei leader di mercato avevano abbandonato la strada lungo il fiume Harlem: per esempio la James Walter Thompson, che ancora ora, facendo parte del WPP Group, riveste un certo ruolo d’importanza, aveva traslocato sulla Lexington Avenue da diversi decenni. Questo mondo, contraddistinto dall’eccentricità delle pedine che vengono mosse sullo scacchiere delle grandi industrie che a loro si appoggiano, si denota per due aspetti fondamentali: da un lato il tentativo di sottrarsi i maggiori clienti, attraverso idee migliori e più accattivanti, dall’altro, qualora mancassero le lampadine illuminate che metaforicamente appaiono sulla sommità del cervello, la possibilità di acquisire altre compagne, creando poli sempre più grandi, e di conseguenza più accentratori. Col tempo gli Stati Uniti, non si sono limitati a fare razzie interne, ma hanno cominciato a guardare anche oltre-Oceano: la citata James Walter Thompson, che prende il nome non dal fondatore, bensì da un veterano dei marine del Massachussetts che la rilevò sul finire del XIX secolo per 500 dollari, facendola diventare una azienda tanto lungimirante quanto dominante in questo mondo, cominciò a guardare al mercato europeo. Tra le varie acquisizioni ci fu quella della Ulrich and Parrilds Advertising di Copenaghen, di proprietà di Einer Ulrich:

un ex-professionista del tennis e del calcio, con una vita non scevra di dolori dovuti all’invasione nazista della Danimarca, che cedette pur mantenendo la direzione del distretto fino alla sua morte, avvenuta nel 1968, appunto a Gentofte. Perché questo Ulrich è padre dell’Ulrich che aveva intessuto rapporti con Roy Emerson, Torben Ulrich.

[Dicembre 2008]Quante volte ci si sbaglia e si prendono dei granchi nel giudicare i giovani? Non è stato il caso di Zina Garrison sulla scelta delle due ragazze che avrebbero dovuto affiancare la nazionale di Fed Cup nel primo turno del 2008: gli Stati Uniti sconfissero la Germania per 4-1 a San Diego, sotto gli occhi entusiasti e rapiti di Christina McHale e Julia Boserup che nel dicembre dello stesso anno sarebbero state avversarie nella finale del torneo giovanile che, Slam a parte, risulta essere il più qualificante, l’Orange Bowl. Il successo andrà alla più anziana tra le due – Boserup – che, coppa stipata di arance come da tradizione in mano, si lasciava trasportare dal momento, che tuti vorremmo vivere, soprattutto per quello che ci sembra possibile raggiungere con queste premesse. “The Sky”, direbbero gli anglofoni.

D’altronde, quando i genitori ti mettono su un campo da tennis dell’assolata California sotto l’egida di un big del settore, che risponde al nome di Robert Lansdorp, il dubbio che tu possa diventare qualcuno sul rettangolo di gioco ti pervade. E la trafila è quella giusta, fino al tardo 2008, fino al successo nel torneo delle arance. Quello che verrà? “Spero non resti il picco della mia carriera”

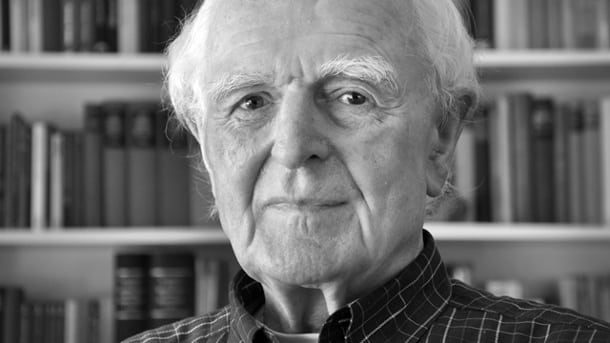

[Fine Anni 70-Inizio Anni 80] Nel sangue degli Ulrich sgorgava d’altro canto il talento cristallino, unito ad una poliedricità senza pari: il nonno, Einer, era stato tennista, ma anche calciatore, nonché uomo d’affari e arbitro nella massima serie danese, il padre Torben aveva davvero provato tante di quelle strade che per riassumerle non sarebbe sufficiente un articolo, così Lars, oltre al tennis, aveva visto nascere in sé un’altra grande, grandissima passione: quella per la musica. Lo stesso padre era stato musicista – attirato dal jazz sin dalla tenera età – e così lui. Quando, su suggerimento degli Emerson, si iscrisse alla Corona del Mar High School, in quel momento Lars capì che non sarebbe stato tennista, né tantomeno uno sportivo: fu nel settembre del 1980 che ebbe la certezza di quale fosse la sua vocazione. Una situazione curiosa, se raccontata, quantomeno per come l’ha vissuta: lui, figlio di un artista a tutto tondo, non si era mai sentito così diverso dai suoi coetanei, perlomeno nel periodo danese – “in Danimarca siamo tutti differenti gli uni dagli altri, per cui siamo tutti simili” – ma questo lo aveva toccato con mano proprio quando, nell’intenzione di far fruttare le sue qualità tennistiche, si era presentato alla corte di Nick Bolletieri. Aveva sedici anni, fu investito da uno choc: era attorniato da tanti ragazzini, che, spinti dai genitori che volevano cavalcare l’onda emotiva in cui il tennis veleggiava in quegli anni, grazie a due personaggi di spessore come Jimmy Connors e John McEnroe, ambivano a diventare, non tanto dei campioni della racchetta, ma qualcuno, qualcuno d’importante, qualcuno di famoso. Lars non era stato educato così: in Florida l’esperienza non ebbe un grande prosieguo, e così passiamo alla stagione successiva, quando gli Ulrich si stanziano a Newport Beach e Lars entra nella già citata high-school. E viene definitivamente conquistato dalla musica metal: giocare a tennis gli piaceva ancora, ma come svago, la sua testa lo riportava nuovamente in Europa – dopo che per la carriera del padre aveva vissuto per brevi periodi anche in Australia e in Sud Africa – più precisamente là dove era scoppiata la moda per il metal, in Gran Bretagna, con la New Way of British Heavy Metal. Ascoltava musica e mandava lettere ai componenti dei Diamond Head.

Il padre non volle forzare la mano “Compresi che, a differenza dei miei tempi, non era possibile portare avanti due carriere, sport e musica, ad alti livelli. Era necessario specializzarsi per emergere, e Lars in California non fremeva per l’inizio delle competizioni tennistiche, ma pensava già, a settembre, alle esibizioni musicali dell’anno successivo.” Amen: la sua passione era la batteria.

[Anni 40] Tra le varie sfaccettature. frutto di tempi piuttosto agitati come possono esserli quelli di guerra, si nascondono storie che, esulate dal contesto tragico in cui vengono inevitabilmente scorte, tessono trame poco desumibili. Quando la Germania di Adolf Hitler decise di occupare anche i territori che si trovavano al Nord, cominciò come ovviamente dalla Danimarca e, dal momento che le popolazioni indigene non destavano grandi preoccupazioni, e l’intenzione era principalmente quella di lanciare un messaggio alle forze Alleate, più che sottomettere i locali, fu deciso che non venissero destituiti i governi locali e che la politica interna, così come era stata portata avanti, non doveva subire loro infiltrazioni: d’altra parte, il giorno dell’invasione della Danimarca, il 9 aprile del 1940, il re Cristiano X, assieme al Rigsdag, decise quasi immediatamente di firmare la resa, perché sarebbe stato impossibile, per uno Stato e un esercito così piccolo, difendersi. Iniziò così l’epopea del “protettorato modello”, dove appunto rimasero in carica tutte le forze politiche esistenti al momento dell’invasione e addirittura la censura stette nelle mani dei poteri locali. I tedeschi non vedevano il problema, e soprattutto avevano mire d’altro tipo in quelle terre, come le coltivazioni, che avevano gioco fossero fatte dai legittimi abitanti. Il problema ebraico? No, o almeno non nei primi anni: la questione risultò parecchio complessa, perché tutte le volte che a Berlino gli ufficiali proponevano la deportazione degli ebrei danesi, in molti, anche tra i nazisti più convinti, invitavano a ripensarci, fino al 1° Ottobre del 1943, quando Hitler prese la decisione: anche loro dovevano essere confinati, a Theresienstadt. E nonostante fossero passati tre anni dall’arrivo dei nazisti, molti ebrei non avevano tentato la fuga, facendo leva sul “protettorato modello”. Tra le tante famiglie colpite, gli Ulrich: non tanto per Einer, quanto per la confessione religiosa delka seconda moglie Ulla, ma il regime non faceva sconti, se avessero voluto evitare la deportazione, sarebbero dovuti scappare.

[Anni Recenti]Quando Julia Boserup trionfò a Miami, il suo ranking era già piuttosto positivo tra le professioniste, costeggiando la 600esima posizione mondiale. La sua crescita, in termini di risultati, non sarà fulminea, ma graduale, almeno fino al terribile biennio 2012-13, quando alcuni infortuni le tarpano le ali: prima la frattura di un piede, poi un problema alla schiena, così nel corso delle due stagioni sono davvero rare le possibilità di giocare – “ma non mi sono depressa, ho pensato che tutto capita per una ragione e ho semplicemente provato ad affrontare con calma la riabilitazione”. Il rientro è sicuramente positivo, anche se i suoi principali risultati vengono oscurati da quelli di una ragazza, più giovane, che poco centra con lei. E’ la serba Jovana Jaksic: il suo primo risultato di un certo rilievo è la semifinale nel 25.000$ di Surprise, Arizona, manifestazione che assurgerà però alle cronache perché la serba, nell’atto conclusivo, contro l’austriaca Tamira Paszek, annullerà ben 14 match-point prima di vincere la competizione. Il vero boom si materializza però a Monterrey, nel torneo WTA che, per calendario e collocazione geografica, è sempre stato un po’ snobbato: una possibilità dunque per le giocatrici di seconda fascia per collezionare punti. Obiettivo centrato dalla Boserup, che raggiunge, dalle qualificazioni, un quarto di finale anche giocabile, ma viene spazzata via. Da chi? Sì, proprio dalla Jaksic. La sua carriera però non decolla completamente e rimane una giocatrice da ITF di alto livello, ha la possibilità di giocare le qualificazioni degli Slam, ma non le passa mai.

Decide così di iscriversi all’università, la Penn State, per frequentare psicologia, con un minor (ovvero una specializzazione complementare) in finance. D’altronde la sorella, nel frattempo, aveva abbandonato le spiagge della California per tornare in Danimarca, a Copenaghen, per lavorare alla locale sede della McKinsey; un viaggio al contrario, rispetto a quello dei genitori, ma anche a quello degli Ulrich. E se a 22 anni decidi di fare del tennis la tua attività sì principale, ma non unica, vuol dire che il sogno dell’Orange Bowl non si era concretizzato.

[Anni 40]Per la verità, il primo “viaggio” di un certo tipo che la famiglia Ulrich fu costretta a fare era successivo alla decisione, da parte del regime di Adolf Hitler, di deportare gli ebrei danesi. Ne avevamo parlato poc’anzi, ma la questione per la famiglia Ulrich era particolare rispetto a tutti gli altri connazionali: perché Einer, nei suoi anni sul circuito come tennista – aveva partecipato anche alle Olimpiadi del 1924 – aveva stretto amicizia con due giocatori svedesi: Marc Wallenberg, della nota famiglia svedese, e addirittura il re Gustav V, che spesso, sotto pseudonimo, partecipava alle manifestazioni – verrà inserito nella Hall of Fame del tennis nel 1980.

Capitava spesso che Einer venisse chiamato dal re, prendesse la nave, andasse da lui a giocare, dopodiché, dopo aver consumato un pasto assieme, fosse libero di tornare: questa frequentazione fu decisiva, perché, grazie a questi aiuti, la famiglia Ulrich, in un primo momento la madre Ulla, assieme ai piccoli Jorgen e Torben, successivamente raggiunti dallo stesso capofamiglia, poté attraversare il mare e raggiungere la neutrale Svezia, contribuendo così a quello che viene ricordato come una delle operazioni di resistenza contro il nazismo di maggior successo. Gli Ulrich rimasero per un anno e mezzo a nord di Stoccolma, dove vissero in un clima di apparente tranquillità, almeno dal punto di vista di Torben, che da 15enne in parte ebreo non comprendeva appieno quello che stava accadendo nel resto dell’Europa, per non dire del mondo. Il 5 maggio del 1945 le truppe tedesche in Danimarca capitolano, notizia che viene presa con sommo giubilo anche dai deportati in Svezia, che conteranno vittime molto contenute (degli oltre 8.000 ebrei, si narra che solo il 5% sia caduto per mano di questo scempio): il giovane Torben troverà un modo tutto suo per festeggiare la liberazione, ovvero giocando a tennistavolo assieme ad un suo amico. Differente lo stato d’animo del padre, che, pur contento della fine del periodo dell’orrore, doveva riprendere in mano una vita che gli era drammaticamente sfuggita.

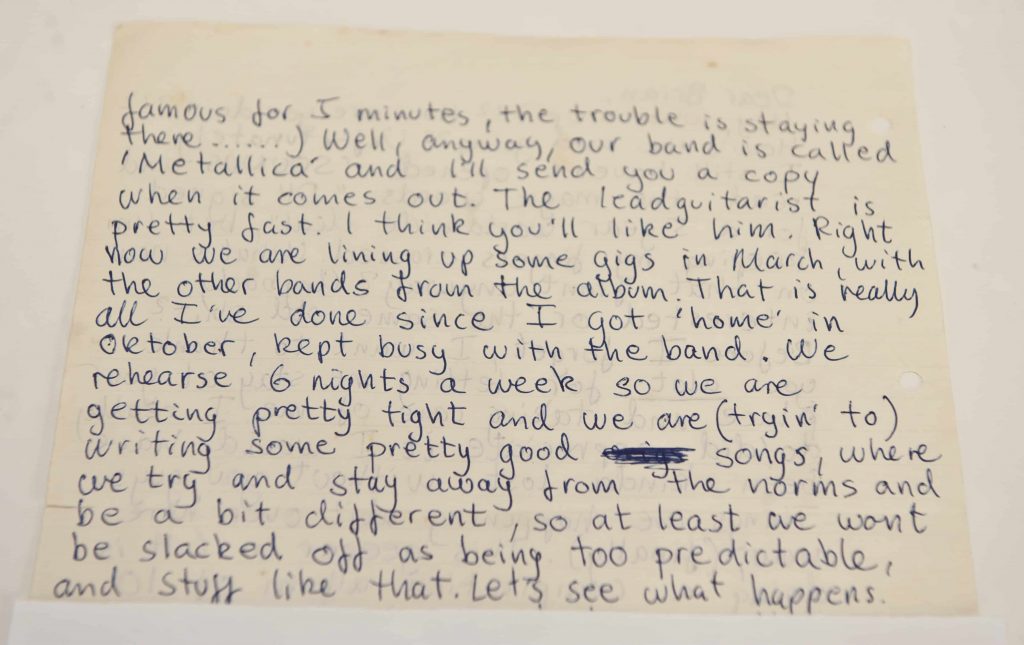

[1981]Silverlake è un quartiere di Los Angeles con una certa attinenza col mondo della musica: qui si è formata la scena alternative rock, qui aveva la sua redazione una rivisita ultra-decennale di nome The Recycler. In questa rivista c’era una sezione in cui gli artisti cercavano “colleghi” con cui trovarsi e suonare, e magari mettere su una band, qualora la prova fosse andata bene. Il giovane Lars, che ormai aveva definitivamente scelto la musica come sua Musa ispiratrice di vita, fu tra coloro i quali tentarono la fortuna lasciando un messaggio, che venne raccolto da un suo coetaneo di Downey, tale James Hetfield, che invece aveva l’ambizione di fare il cantante, nonché il front-man. Le prove andarono a tal punto bene che, reclutati altri ragazzi, in meno di un anno nascevano i Metallica, gruppo che venne simbolicamente introdotto in breve tra i Big Four del trash metal. La leggenda vuole che il nome del gruppo

fosse stato scelto da un amico di Lars, l’agente Ron Quintana, che si confidò quando voleva un aiuto per decidere come chiamare una rivista sul metal britannico: le possibilità erano due, Metal Mania o Metallica. Lars disse di usare il primo, e che avrebbe preso il secondo per la sua band – per cui aveva in mente anche altre possibilità, tra cui “Hcirlu Rsal”, il

suo nome al contrario. Torben, il padre, ha però una sua teoria, corroborata dai fatti. Quel nome, Metallica, non era nuovo per Lars, perché, nella sua prima cameretta, era appesa una raffigurazione di un’incisione di un’artista italiano, Giovanni Battista Nazari, tratta da un’opera chiamata “Della tramutatione metallica”.

Per cui quel nome, che avrebbe definito il suo futuro, in verità, era già nella sua vita dai primi momenti del passato. Come detto i Metallica sfornarono tre album nei primi anni di formazione, creando un quartetto stabile dopo alcune defezioni dovute ad intemperanze caratteriali (la più nota, quella del futuro leader dei Megadeth, Dave Mustaine): con Lars e James ci sono Kirk Hammett e Cliff Burton.

Successivamente a Master of Puppets, anno 1986, il gruppo decise di fare un tour europeo: Ulrich ebbe la possibilità così di tornare nei posti che lo avevano visto crescere, finendo anche in quella Svezia che fu decisiva per la sua famiglia. Purtroppo, la notte dopo il concerto di Stoccolma, i Metallica viaggiavano sul bus ufficiale nei pressi della cittadina di Ljungby, quando il mezzo – non si è mai capito se per l’ebbrezza del conducente o per una lastra di ghiaccio – finì fuori strada, ribaltandosi. Si salvarono tutti, meno il povero Burton, che fu vittima della sua stessa fortuna. Aveva infatti vinto a carte, contro Hammett, la possibilità di dormire nel posto letto più prestigioso, ma proprio quella posizione gli fu fatale, poiché il vetro posto a fianco gli costò la vita. I Metallica, tra la rottura del braccio di Hetfield, la volontà, mai definitiva, di far fuori lo stesso Ulrich e la morte di Burton, si trovavano in un punto di non ritorno. Nessuno se la sentiva di andare avanti.

Le tre carriere di questi personaggi, tutti di origine danese, era arrivata ad un bivio: chi voleva crearsi una strada nel mondo degli affari, chi in quello della musica, chi infine in quello dello sport. E tutti, a causa di elementi esogeni, sembravano aver tarpato le ali: ora, per esigenze di copione, come si è poi evoluta la storia di Einer lo sappiamo, ma anche quella di Lars non serve essere esperti di musica per capire come si è evoluta. Infatti i Metallica tornarono a suonare, subirono cambiamenti di stili e di influenza, ma, lunga pausa a cavallo di millennio a parte, non si sono mai fermati: Kirk, James e Lars suonano ancora, al loro fianco c’è un nuovo bassista, l’assenza di Cliff si è fatta sempre sentire, m sono ormai passati 30 anni da quel momento di smarrimento. E Torben?

Non ha ancora smesso di far parlare di sé, nonostante gli anni siano molto vicini ai 90 e per fare le sue esperienze e intraprendere le sue avventure non sarebbero sufficienti tre vite di quelle “normali”.

[Domenica 3 luglio 2016] Nell’ultima edizione di Wimbledon, per la quarta volta, causa un clima non esattamente estivo, si è deciso di giocare la domenica di mezzo, quella resa sacra dagli organizzatori del terzo Slam stagionale. Tra le persone obbligate, per evitare che il classico “lunedì del quarto turno” subisse una modifica, anche la Boserup, che avrebbe dovuto affrontare la russa Elena Vesnina in un incontro che sarebbe andato di scena a partire dalle 11 locali, scelta che non la turbava in alcun modo, anzi, era un toccasana. Avrebbe così avuto la possibilità di giocarsi la sua partita e poi dedicarsi ad un compito desueto, perché, per potersi laureare entro fine anno, era necessario che finisse alcuni esercizi di contabilità. “La mia domenica? Match, un po’ di riposo e poi dovrò studiare contabilità. Anzi, se qualcuno di voi fosse portato per questa materia, si faccia avanti, perché potrebbe fare compagnia a me ed Excel domani” Situazione poco comune, che ha scatenato un simpatico tam tam anche su Twitter, dove alcune persone chiedevano alla Penn State di dare tregua alla loro studentessa, in un momento così intenso della sua carriera.

Julia Boserup is into the 3R @Wimbledon in her Slam debut. Cut her a break, @PSUWorldCampus!https://t.co/LnCf4a02Z2 pic.twitter.com/mgOpMNcVeY

— WTA Insider (@WTA_insider) 1 luglio 2016

Non c’è stato verso, ma d’altronde è giusto così: se Torben aveva messo in dubbio che qualcuno nei tempi moderni possa intraprendere due carriere di un certo tipo a livello professionistico, Julia non lo ha voluto smentire, ma volendo far emergere i suoi geni danesi – quando può, anche per via dei tanti famigliari, a partire dalla sorella, una capatina a Copenaghen se la concede – non si è voluta limitare al solo tennis. Perché davanti determinare tradizioni, bisogna arrendersi. La partita con la Vesnina, dopo due set di lotta, è stata persa, ma l’idea che all’All England Club Julia ha riassaporato quel futuro delineato 8 anni prima al’Orange Bowl è molto intensa. Studio o non studio.